研究

紅会では創立当初、工房で修業を重ねる内弟子、お教室へ通う会員様を外弟子として、技術と境地の鍛錬に心掛けてきました。先人に倣う研究は様々な発見をもたらします。

「興福院所蔵 刺繍掛袱紗」 制作:紅会会員

「江戸時代における刺繍の代表的な作品」と研究者の間で云われている興福院所蔵の掛袱紗は、刺繍をしているものにとっては憧れの作品です。

興福院掛袱紗は、徳川五代将軍綱吉が側室瑞春院に、季節に因んだ祝儀の都度、贈物の上に掛けられた総刺繍の掛袱紗と伝えられています。

2005年の年明け早々、当代のご住職、法譽徳明様に模繍※することをご許可いただくために、椿咲く興福院を尋ねました。ご住職は、ご自身も若い頃に日本刺繍の手解きを受けられ、糸を撚ることの大変さや、綺麗に刺すのが大変だったという思い出話をしてくださり、「日本刺繍は日本の大切な文化だから広げていって欲しい」と、私たちの模繍の申し出を快く受け入れ激励してくださいました。

ここに載っている31点の掛袱紗は、個人の技の追求にとどまらず、文化のために、世界のためにとの志を持って制作しました。

今回のプロジェクトを通し、先人たちの智恵と境地の奥深さ、それらを守り育む日本人の「伝承する力」を学びました。歴史に名を残さなくても、確かな技術と感動を遺してくれた先人たち。興福院掛袱紗の模繍は、日本刺繍の新しい可能性を開く挑戦の始まりであると感じています。

※「模繍」とは絵画を模写するのと同様に、刺繍作品を原本に倣って刺繍することです。

刺繍「動植綵絵 老松孔雀図 老松鳳凰図」 制作:紅会工房

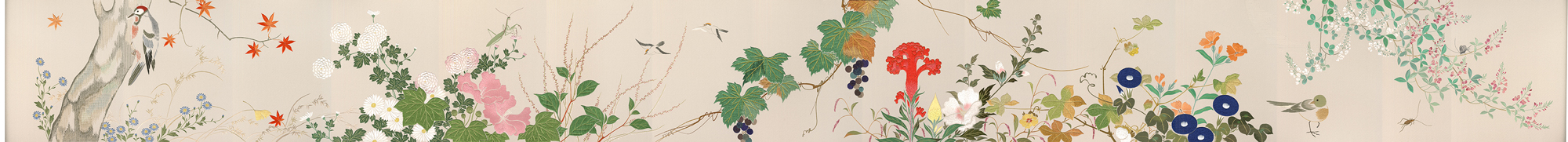

刺繍「四季花鳥図巻」全4巻 制作:紅会工房

桃山から江戸初期の、俵屋宗達・本阿弥光悦に始まり、中期の尾形光琳、後期の酒井抱一に繋がる日本画の「琳派」の流れは、実際には家系を通じて続く流派ではなく、作風に私淑して制作活動を行ったことにより、結果として後世の人が「琳派」と呼ぶようになったものだそうです。抱一は、姫路城主酒井家の次男という出自で、出家して俳諧に通じ江戸で活躍していたことから、洒脱で洗練された作風で知られています。

抱一の代表作として知られる「四季花鳥図巻」(東京国立博物館)は、おおらかな作風で、四季の草花や鳥虫を描いてあたかも〝生命の讃歌〟といった印象です。原画は一巻が7メートル余の上下二巻本、全長約15メートルの全図を刺繍作品として表現することはかつてない挑戦でした。

私たちが制作に取り掛かろうとしていた2003年春には、東京国立博物館で常設展示の中の一作として「上巻」が展示され、原本を拝見することができました。200年前の作品とは思えない美しい色彩に感銘を受け、制作への意欲が高まりました。

平面的な日本画に比べて、刺繍では絹糸と技から受ける印象が強くなります。色の彩度をおさえ薄手の刺繍を心がけました。日本画の「たらし込み」の彩色や、抱一の「葉の先端」にまで行き届いた伸びやかな描写を表現することに工夫しました。単に下絵を追ってゆくことではなく、光悦は鷹ヶ峰に光悦村を作り工匠を集めたそうですが、私たちも“抱一”工房の一員であったらとの思い、抱一の目指す境地に近づきたい、日本の四季の花鳥を愛でる眼差しを刺繍で表現してゆきたいという作業でした。

刺繍制作が進むにつれて最終的にどういう形態に仕上げるかが問題となりました。幸い文化財の美術品修復を専門とする表具師さんの工房への依頼が叶い、原本と同じ「巻子」仕立てとすることができました。ただ原本は二巻本ですが、刺繍は一巻を2面に分けて制作したので、全四巻仕立てです。

※本作品は、2007年11月繍道世界展(英国、ケンブリッジ)で公開